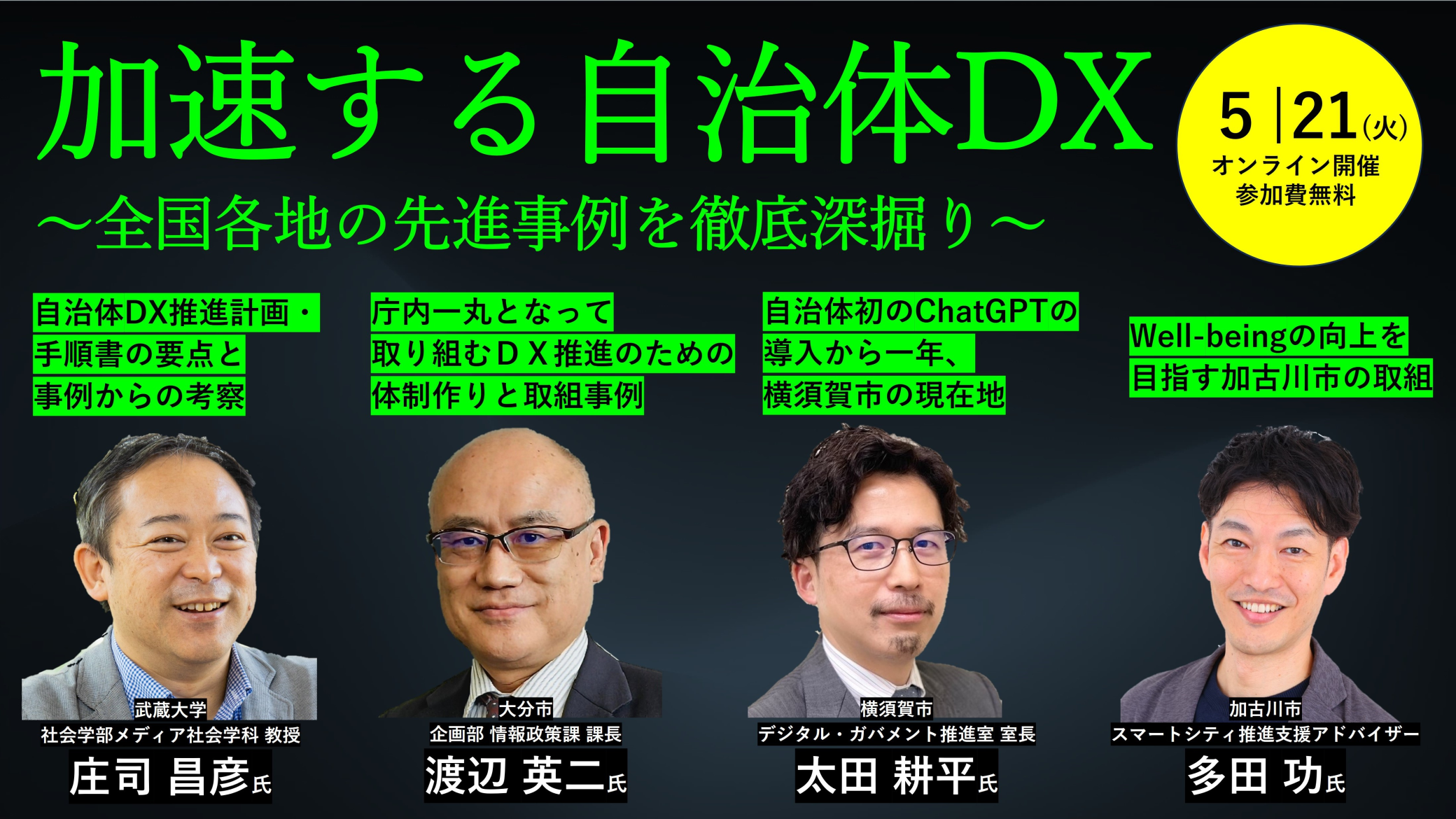

武蔵大学・庄司昌彦教授が語る「自治体DXの未来」

自治体デジタル化の必要性が急速に高まる中、武蔵大学の庄司昌彦教授が「自治体DX推進計画・手順書の要点と事例からの考察」について講演。庄司教授は、デジタル庁のオープンデータ伝道師会座長や総務省の地域情報化アドバイザーリーダーとしての経験をもとに、自治体DXの具体的な手順とその重要性を解説しました。

具体的な手順として、ステップ0からステップ3までのDX推進計画が紹介され、各自治体が自らの実情に応じて取り組むべきDXの参考になる事例が紹介されました。また、法定DXと自主的DXの重要性についても言及し、全ての公務員がデジタル技術を活用することの必要性を強調しました。

庄司教授は、DX推進のためには組織全体の意識改革が不可欠であるとし、「よりよい方法を探し続ける」組織文化の醸成が必要であると訴えます。さらに、デジタル技術を使いこなすための学習機会の提供や、インフラ・端末・リテラシーの整備が求められると語りました。

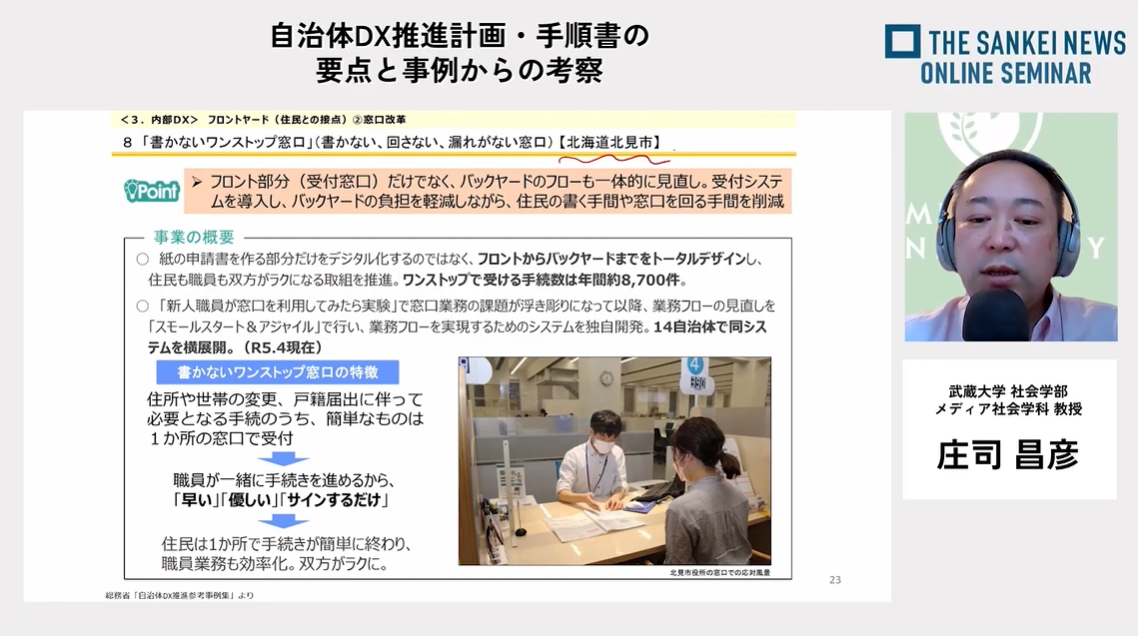

オープンデータ利活用 大分市が進めるデジタル社会への挑戦

大分市の渡辺英二氏が「庁内一丸となって取り組むDX推進のための体制作りと取組事例」と題して講演。市のオープンデータを活用したアプリコンテストや地域医療情報ネットワークの構築など、具体的な事例が紹介されました。

オープンデータアプリコンテストでは、AIを活用したごみ分別アプリ「ゴミダス」や、オープンデータライブラリポータル「S.A.S.A.N.QuaDX」などが受賞作品として紹介。コンテストには多くの学生も参加し、地域のデジタル化への関心の高さが伺えました 。

また、地域医療情報ネットワークの構築により、医療機関間での診療情報の共有が進み、円滑なコミュニケーションが実現。これにより、市民の健康を支えるための基盤が整備されていると語りました。

大分市では、文化財のデジタルアーカイブ化も進めており、市内に残る有形・無形の文化財を公開しています。これにより、地域文化資源の継承と活用が促進されており、観光や地域活性化にも寄与しています。

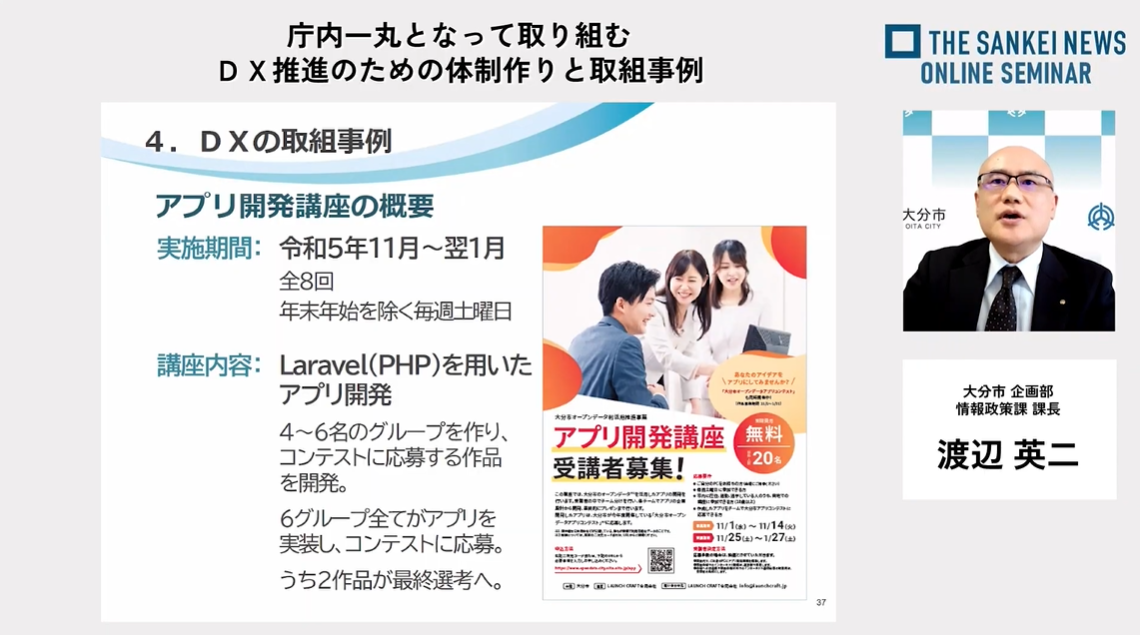

ChatGPT導入から1年 横須賀市のDX推進

横須賀市の太田耕平氏が「自治体初のChatGPT導入から一年、横須賀市の現在地」について講演。市役所内でのChatGPT活用の経緯やその効果について具体例を交えながら説明しました。

太田氏は、ChatGPT導入の動機として、市役所の公文書作成における時間と労力の削減を挙げ、年間9万件以上の文書が生成される中、ChatGPTを活用することで効率化を図ることができると述べます。実際に導入後、文書作成業務の効率化が進み、多くの職員がその利便性を実感していると語ります。

具体的な活用事例として、消防用設備の検査や指導のための文書作成、アンケート概要の説明文作成、データ分析用Excelファイルの作成などを紹介。また、職員のスキル向上のための研修やコンテストが定期的に行われており、内部教育も進んでいると語りました。

今後の展望として、生成AIを活用した新たな行政ツールの開発や既存ツールの改良を進めていくことが掲げられました。太田氏は「まずは触ってみることが重要」とし、技術の進化に伴い、柔軟に対応していくことの重要性を訴えました。

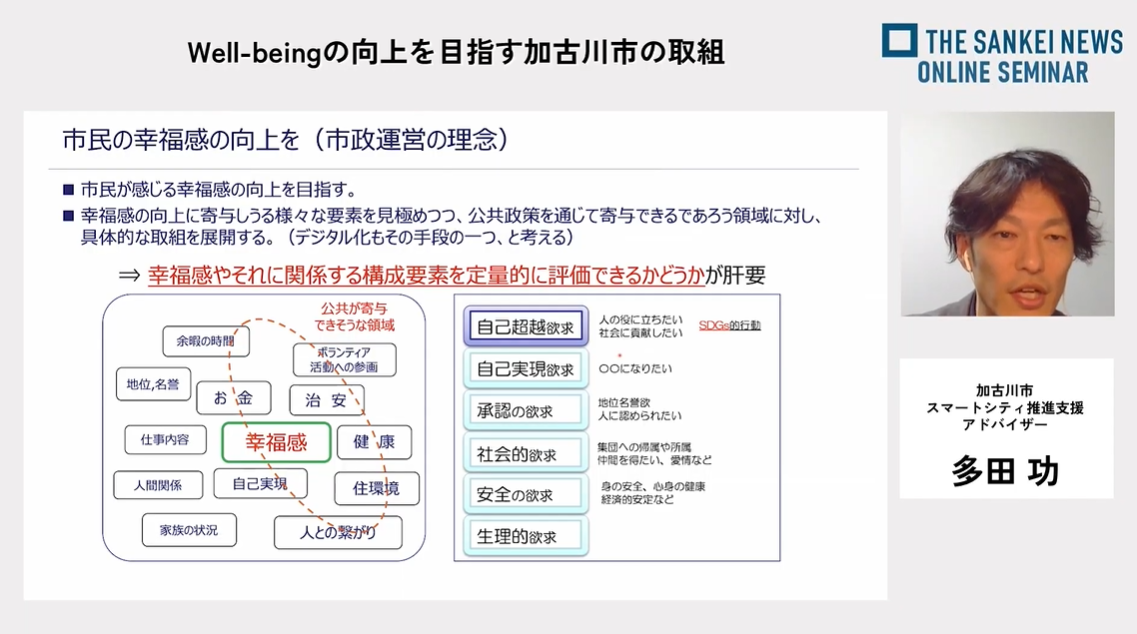

加古川市が目指すスマートシティとWell-being

加古川市のスマートシティ推進の取り組みについて、多田功氏が講演。多田氏は、市役所のスマートシティ推進支援アドバイザーとして、犯罪抑止や市民の安全確保のための見守りカメラの設置など、具体的な取り組みを紹介 。

加古川市では、約1,500台の見守りカメラを交差点や通学路などの人通りの多い場所に設置し、治安の向上を図っています。この取り組みは、犯罪の抑止や事件・事故の早期解決に寄与しており、市民から高い評価を得ているといいます。

また、多田氏は、市民の幸福感(Well-being)の向上を目指すためのスマートシティ構想を解説。市民の意見を積極的に取り入れるためのオンラインプラットフォーム「Decidim」の導入や、リアルな議論の場を設けることで、市民参加型のまちづくりを推進していると語りました。

スマートシティの実現に向けては、データの適正な活用と倫理的な観点からの検証が重要であるとし、データ活用の際には注意が必要であることを強調。多田氏は、デジタル技術の進化に対応しながら、柔軟に取り組むことの重要性を訴えました。

<協賛企業>株式会社カオナビ/株式会社シャノン/株式会社産経デジタル