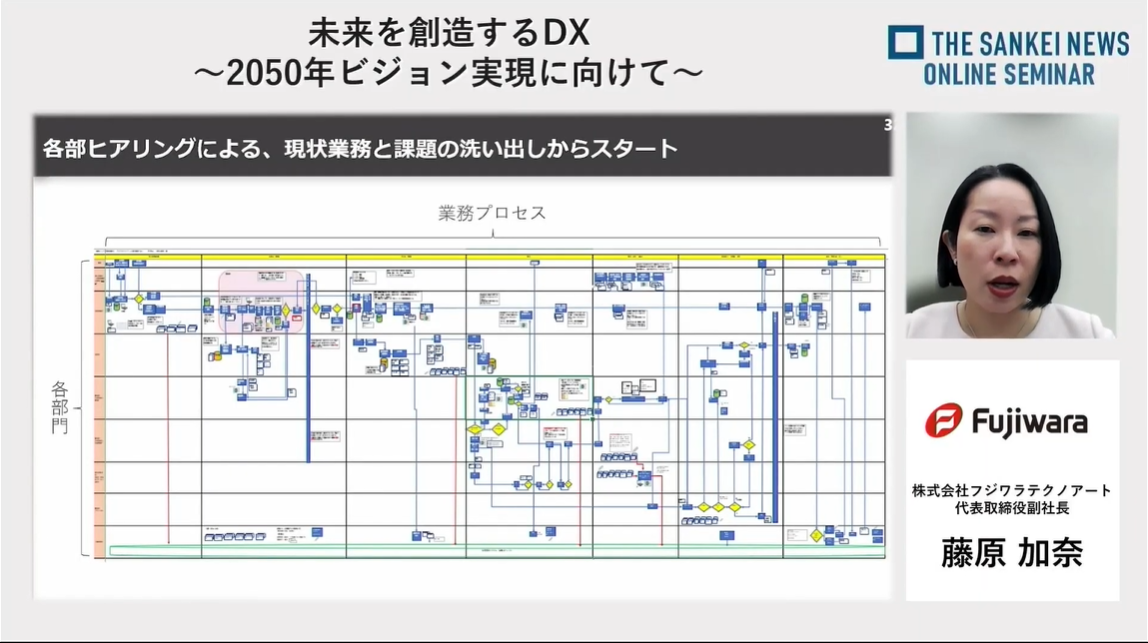

フジワラテクノアート「未来を創造するDX」

1日目の基調講演には、フジワラテクノアートの代表取締役副社長、藤原加奈氏が登壇。1933年に創業した同社は、醸造機械や食品機械の設計・開発・製造を行い、高い国内シェアを誇ります。伝統的な業界ながら、3年間で21のシステム・IT ツールを導入、セキュリティの強化、デジタル人財の内製化など、中小企業のDX推進事例として各方面から高い評価を受けています。

藤原氏は、AI技術を導入して職人の経験と勘をデータ化し、高度な醸造プロセスを構築することで高い再現性と品質を実現できることを紹介。例えば、回転式自動製麹装置の導入により、麹の大量生産を可能にし、品質管理の向上を図っています。同社は「醸造を原点に、世界で微生物インダストリーを共創」するという2050年ビジョン達成にむけて、国内外での競争力を強化しています。

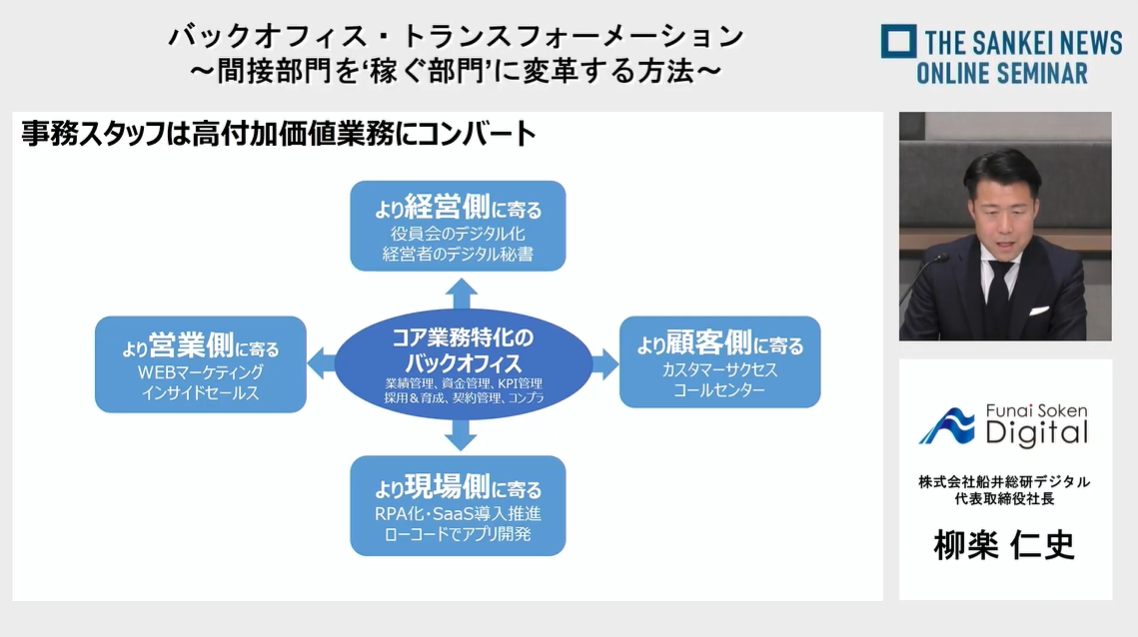

「バックオフィス・トランスフォーメーション(BX)」

船井総研デジタル代表取締役社長、柳楽仁史氏は、バックオフィス・トランスフォーメーション(BX)の重要性について講演した。柳楽氏は、間接部門を「稼ぐ部門」へと変革するための具体的な取り組みを自社の事例をもとに解説しました。

船井総研デジタルでは、RPA導入により、重複作業や突発作業の削減し生産性を向上しました。またチャットボット導入により、社内の雑多な問い合わせ対応を自動化し、対応品質の向上を実現。同社は、これらの業務効率化ノウハウを活用して、顧客企業のDX推進を支援し新たな収益化に成功、事業を拡大している。柳楽氏は、バックオフィス部門のDXには「社員の意識改革が不可欠」と強調しました。

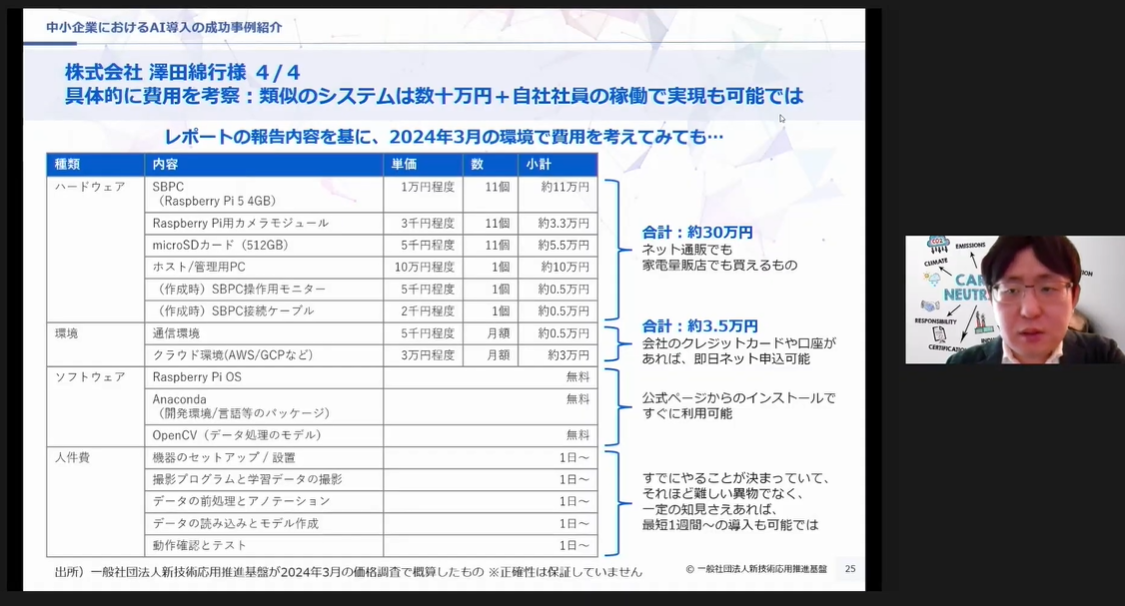

小規模投資から始めるAI・DX活用方法

新技術応用推進基盤・谷村理事の講演では、小規模投資でもAI導入が可能であり、中小企業でも大きな成果を上げられることを事例をもとに解説。兵庫県の中小モノづくり企業が、AI画像検査システムを大学と協業して低価格で開発、異物検出を自動化することで、品質管理を大幅に向上した事例などを紹介しました。

AI導入の敷居を下げるためには、過去の成功事例を参考にし、外部ベンダーに丸投げするのではなく、社内の意欲的なリーダーを育成することが重要だと語ります。

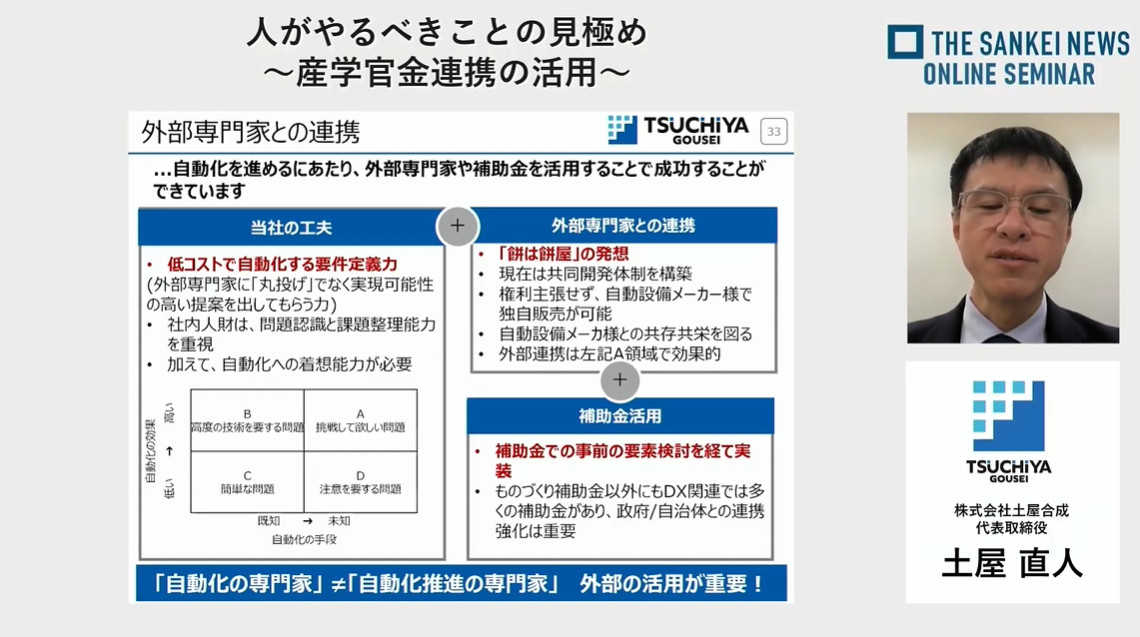

土屋合成「人がやるべきことの見極め」

2日目の基調講演には、土屋合成の代表取締役、土屋直人氏が登壇し、DX推進による生産性向上の事例を紹介。1991年当時、人海戦術が主体だった同社は、IoTやロボット技術を導入して24時間稼働する自動化システムを構築しました。また、スマートフォンを活用した現場管理やデータの「見える化」によって品質管理を向上させ、生産性を高めました。そのほか、各種単純作業の自動化や無人化などにより、大幅なコスト削減を実現しています。

土屋氏は、DX推進のポイントとして、外部専門家との連携と補助金の活用を上げるとともに、外部に丸投げするのではなく、低コストで自動化するために自社で要件を定義する力の必要性も説明しました。

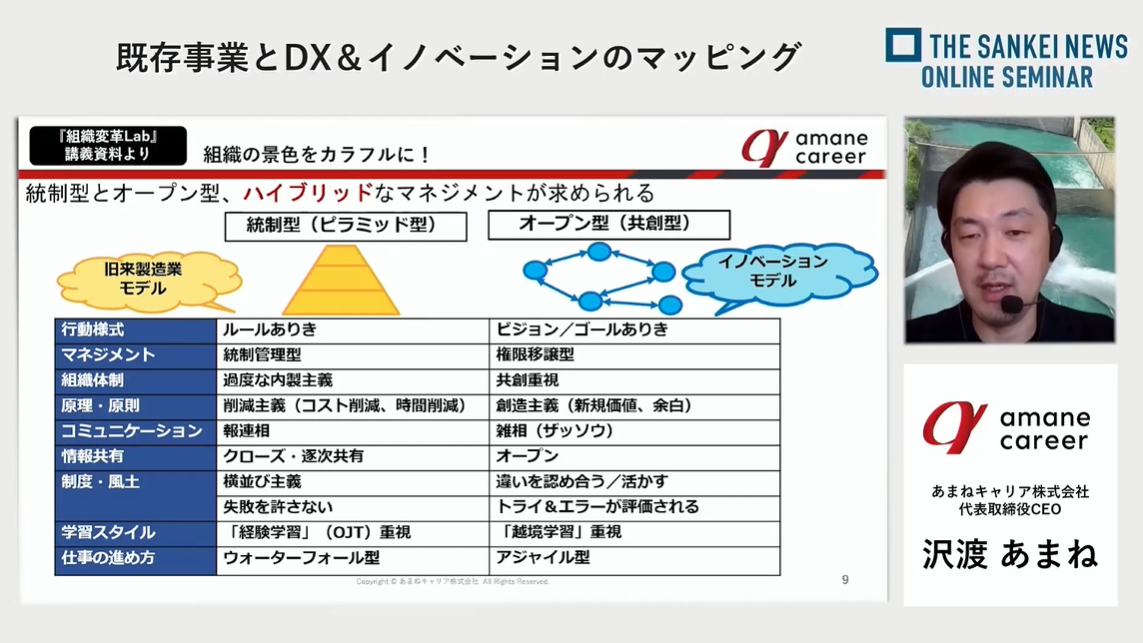

沢渡あまね氏、DXには「組織文化の変革と共創が不可欠」

あまねキャリアCEOの沢渡あまね氏が「既存事業とDX&イノベーションのマッピング」と題して講演。同社は、地域企業との連携や越境学習、共創の場を設けることで、さまざな企業の持続可能な変革を支援しています。

沢渡氏は、これからのバックオフィスの役割と提供価値を「バックオフィス2.0」として再定義。総務、人事、経理、広報、購買の各部門で、社内外の垣根を越えた学びと対話を通じて、課題解決の習慣を醸成することが重要であると説きます。またモダンな仕事やコミュニケーションのスタイル、多様な特性や能力を持った人々が受容され活躍できる場を提供すること、未来の成長のための投資を行うことで組織や地域を「カラフル」にすることを目指そうと呼びかけました。

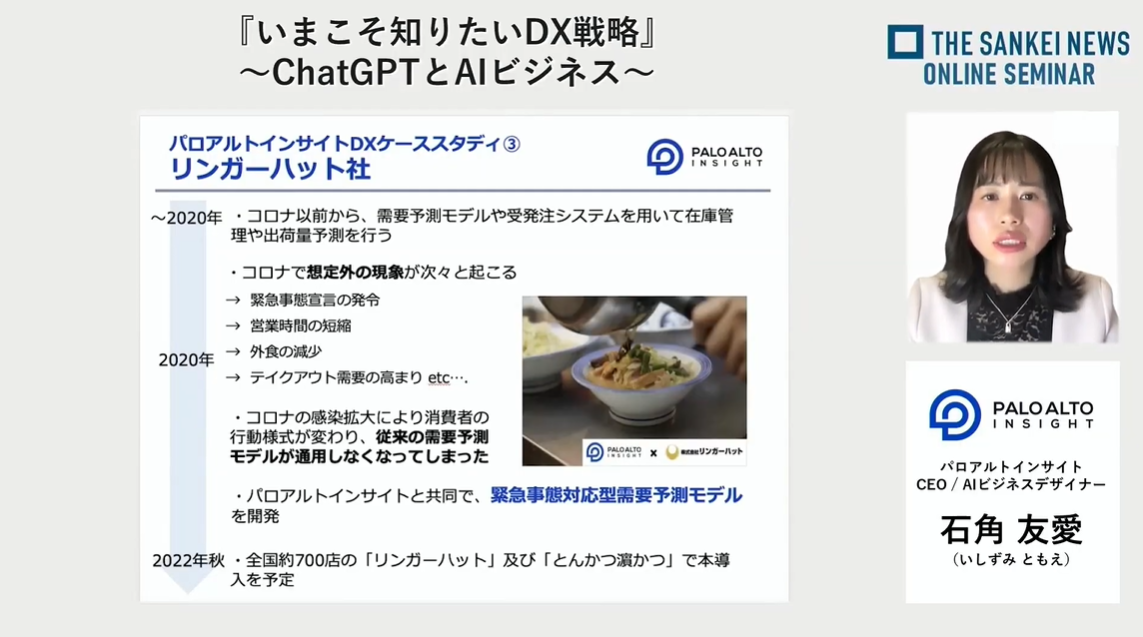

『AI時代』にこそ知りたいDX戦略

パロアルトインサイトのCEO、石角友愛氏は、最新のAI技術を用いたDX戦略について講演。石角氏は、AIを単なる技術としてではなく、ビジネスモデル全体を変革するためのデザインツールとして活用することの重要性を説明。特に、DX推進を阻む三つの壁(FOMOの壁、POCの壁、イントレプレナーの壁)を乗り越えるための具体的な戦略を解説しました。

ケーススタディとして、リンガーハット社と共同で開発した緊急事態対応型需要予測モデルが、コロナ禍での需要変動に迅速に対応し、700店舗以上での在庫管理を最適化じ事例を紹介。また現状、DXにおいてChatGPTなどの⽣成AIが担うのはあくまで裏⽅であり、まずは地に足のついた地道な業務改善を重ねることが重要だと語りました。

<協賛企業>アステリア株式会社/株式会社リセ/株式会社カオナビ/ジョーシス株式会社/株式会社ベネッセコーポレーション/Sansan株式会社/株式会社セールスフォース・ジャパン/株式会社LegalOn Technologies/ALL DIFFERENT株式会社